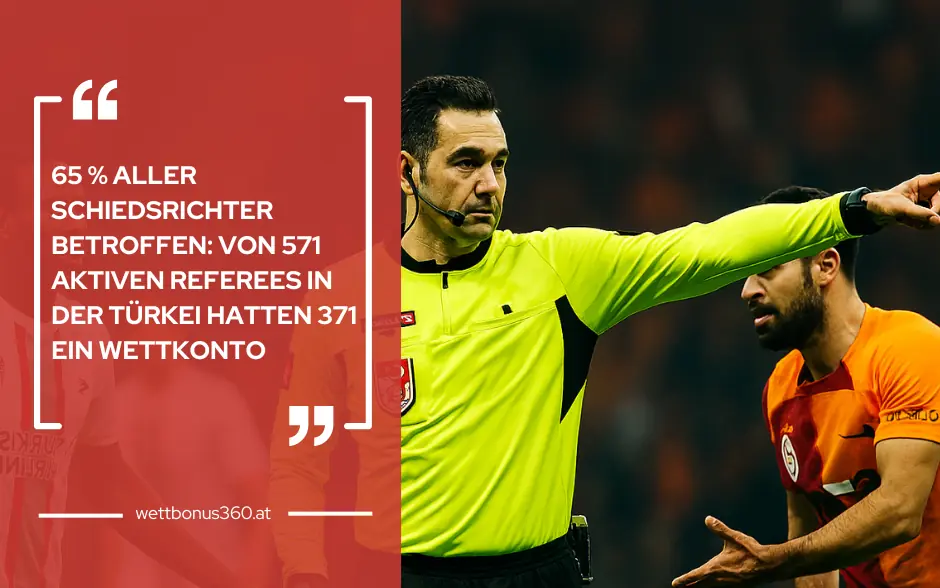

- 371 Schiedsrichter im Visier

Eine interne Untersuchung der Türkischen Fußballföderation (TFF) deckt auf, dass hunderte aktive Referees Wettkonten besitzen. - 152 sollen regelmäßig wetten

Unter ihnen auch sieben Top-Schiedsrichter der Süper Lig und 15 Assistenten aus der höchsten Spielklasse. - Einer setzte über 18.000 Mal

Laut TFF-Präsident Hacıosmanoğlu hat ein Schiedsrichter allein mehr als 18.000 Wetten platziert. - Disziplinarverfahren eingeleitet

Alle Fälle werden an das TFF-Disziplinarkomitee verwiesen – drohen Sperren von bis zu einem Jahr. - Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft prüft mögliche Verstöße gegen Wettgesetze und Manipulationsverdacht. - Clubs fordern Transparenz

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Trabzonspor verlangen die Offenlegung der Namen der beteiligten Referees. - „Nullpunkt“ für den türkischen Fußball

Die Affäre gilt als größter Integrity-Skandal seit dem Matchfixing-Skandal 2011.

Erdbeben im türkischen Fußball

Ein neuer Wettskandal erschüttert die Türkei. Die Fußballföderation TFF hat bekannt gegeben, dass 371 aktive Schiedsrichter über Wettkonten verfügen – 152 von ihnen sollen regelmäßig gesetzt haben. Unter den Verdächtigen: Elite-Referees aus der Süper Lig. Die Enthüllung betrifft laut Medien Spiele aller großen Vereine, jedoch ohne konkreten Manipulationsnachweis bislang. TFF-Präsident İbrahim Hacıosmanoğlu zeigte sich bei einer Pressekonferenz in Istanbul sichtlich betroffen und kündigte sofortige Konsequenzen an.

Heute ist ein Meilenstein für den türkischen Fußball – ein Nullpunkt. Wir beginnen, unser eigenes Haus zu reinigen.

Die TFF leitet die Fälle nun an das Disziplinarkomitee weiter. Wer nachweislich gewettet hat, muss mit Sperren von drei Monaten bis zu einem Jahr rechnen – zusätzlich drohen Strafen nach FIFA- und UEFA-Regularien, die weitreichender sein können. Neben sportrechtlichen Sanktionen drohen auch strafrechtliche Konsequenzen. Nach Artikel 11 des türkischen Gesetzes Nr. 6222 über Gewalt und Korruption im Sport können Manipulationen oder versuchte Spielbeeinflussungen mit Haftstrafen zwischen einem und drei Jahren geahndet werden. Wird ein organisiertes Vorgehen nachgewiesen, kann das Strafmaß auf bis zu zwölf Jahre steigen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob es sich bei einzelnen Fällen um ein solches systematisches Netzwerk handelt.

Ermittlungen und erste Folgen

Die Enthüllungen beruhen auf einer fünfjährigen Untersuchung, bei der Finanzdaten, Wettanbieter-Accounts und Schiedsrichterzuordnungen ausgewertet wurden. Erste Hinweise hatten Ermittler bereits im Frühjahr entdeckt – damals leitete die Staatsanwaltschaft Istanbul ein offizielles Verfahren ein. Das Ausmaß überraschte selbst erfahrene Beobachter: Ein Schiedsrichter platzierte 18.227 Wetten, zehn weitere setzten über 10.000 Mal. Auch kleinere Fälle werden untersucht – einige Referees sollen nur einmal gewettet haben, andere hunderte Male. Die TFF sieht den Skandal als Chance zur Reform. Präsident Hacıosmanoğlu versprach umfassende Veränderungen, von strengeren Ethikschulungen bis zur Echtzeitüberwachung von Finanztransaktionen im Schiedsrichterwesen.

Der Skandal war jedoch nicht das Ergebnis eines Zufallsfunds, sondern einer sich zuspitzenden Vertrauenskrise. Bereits Anfang 2025 hatten mehrere Referees formell Beschwerde gegen den Verband eingelegt – sie warfen der TFF vor, sie unter Druck zu setzen und Spiele parteiisch zu besetzen. Diese Konflikte führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft in Istanbul eine umfassende Prüfung der Schiedsrichterfinanzen einleitete. Aus dieser Untersuchung entstand letztlich der landesweite Audit, der die Dimension des Problems offenlegte.

Reaktionen der Clubs

Die Enthüllungen lösten eine Welle der Empörung aus. Galatasaray-Präsident Dursun Özbek sprach von einem „Wendepunkt für den türkischen Fußball“ und forderte volle Transparenz: Namen, Spiele und Wettmuster müssten veröffentlicht werden. Auch Fenerbahçe-Chef Sadettin Saran sah sich bestätigt: „Unsere Bedenken waren berechtigt. Das ist schockierend, aber notwendig – endlich kommt die Wahrheit ans Licht.“ Beşiktaş nannte die Untersuchung einen „historischen Schritt hin zu sauberem Fußball“. Selbst Trabzonspor, bekannt für scharfe Kritik an der Schiedsrichterkultur, lobte das Vorgehen als „überfällige Reinigung eines kranken Systems“. Viele fordern nun ausländische Schiedsrichter – zumindest vorübergehend – um Vertrauen wiederherzustellen.

Der Skandal in Zahlen

Die Dimension des Falls ist beispiellos – sowohl in Umfang als auch in Tiefe. Laut dem Bericht der Türkischen Fußballföderation umfasst die Untersuchung alle 571 aktiven Schiedsrichter im Land. Davon besitzen 371 ein Wettkonto, was einem Anteil von rund 65 % entspricht.

571 geprüfte Schiedsrichter

Die Untersuchung der Türkischen Fußballföderation (TFF) erfasste sämtliche aktiven Referees des Landes – insgesamt 571 Offizielle aus allen Profiligen. Noch nie zuvor wurde das türkische Schiedsrichterwesen so umfassend durchleuchtet.

371 Wettkonten entdeckt

Von den überprüften Unparteiischen besitzen 371 ein Wettkonto – das entspricht rund 65 % aller Referees. Ein klarer Verstoß gegen nationale wie internationale Ethikregeln, die jegliches Glücksspiel untersagen.

152 aktive Wettteilnehmer

Mehr als 150 Schiedsrichter sollen regelmäßig Wetten platziert haben, teils auf Fußballspiele. Für viele handelte es sich offenbar nicht um einmalige Ausrutscher, sondern um systematisches Verhalten.

22 Referees aus der Süper Lig

Unter den Verdächtigen befinden sich sieben Hauptschiedsrichter und 15 Assistenten aus der höchsten Spielklasse. Damit ist auch die Elite des türkischen Fußballs direkt betroffen – ein herber Schlag für das Vertrauen in die Liga.

Wetten im vierstelligen Bereich

42 Offizielle sollen über 1.000 Wetten getätigt haben, zehn von ihnen sogar über 10.000. Die Daten deuten auf ein langjähriges, organisiertes Muster hin, das weit über Gelegenheitswetten hinausgeht.

Ein Extremfall mit 18.227 Wetten

Ein Schiedsrichter fiel besonders auf: Er setzte laut TFF in nur fünf Jahren unglaubliche 18.227 Mal – im Schnitt also fast zehn Wetten pro Tag. Der Fall gilt als Symbol für die Dimension des Problems.

Die Aktivitäten erstrecken sich mutmaßlich über den Zeitraum 2019 bis 2024 – fast eine komplette WM-Periode. Der Skandal zeigt, wie lange Fehlverhalten im Schiedsrichterwesen unbemerkt bleiben konnte. Offenbar blieben die Unregelmäßigkeiten über Jahre hinweg unentdeckt, obwohl erste Hinweise bereits früher existierten. Erst die Kombination aus interner Datenanalyse, Bankauskünften und externen Ermittlungen brachte die Strukturen ans Licht.

Ein tief verwurzeltes Problem

Fußball-Wetten durch Offizielle sind nach den Regularien der TFF, FIFA und UEFA strikt untersagt – selbst das bloße Besitzen eines Wettkontos gilt als Regelverstoß. Doch laut Insidern ist das Problem älter und systemischer. Bereits seit Jahren wird türkischen Referees Nähe zu dubiosen Strukturen nachgesagt. Nach dem Matchfixing-Skandal 2011, bei dem Fenerbahçe und Beşiktaş zeitweise aus europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurden, ist dies nun der schwerste Vertrauensbruch. Die TFF will mit umfassenden Reformen reagieren: mehr Transparenz, verpflichtende Ethik-Trainings und eine zentrale Prüfinstanz, die mögliche Interessenkonflikte frühzeitig erkennt.

Der Schaden für den türkischen Fußball ist enorm – sportlich wie wirtschaftlich. Sponsoren zeigen sich zurückhaltend, Fans reagieren mit Misstrauen. Medien sprechen von einer „Vertrauenskrise auf dem Rasen“. Gleichzeitig könnte dieser Skandal zum Wendepunkt werden. Er zwingt Verbände, Vereine und Funktionäre, endlich strukturelle Schwächen anzuerkennen. „Wenn wir den Fußball dorthin bringen wollen, wo er hingehört, müssen wir alles Schmutzige beseitigen,“ sagte Hacıosmanoğlu. Die entscheidende Frage bleibt: Wie tief reicht das System – und wer schützt künftig die Integrität des Spiels?

Keine Kommentare vorhanden